新田博衞記念館 設立準備室

論文中に引用された書籍と引用箇所

新田先生の思考をめぐって 引用の美学 / その1『詩学序説』

新田先生の思考をめぐって 引用の美学 / その1『詩学序説』

AIによる文書作成が広がる中、インターネット上にない文書や手稿、まだデータ化されていない思考の価値が今後ますます増していくだろう。というのは、インターネット空間にアップロードされた瞬間から、それらは消費の対象となり、細切れにされ、AIの再構成のエサにされてしまうだろうからだ。AIの構成意図はといえば、上手な人間が書いたようにもっともらしく書くことでしかない。そこにはもちろん、偶然の妙により突然変異のような衝撃が起こりうるかもしれないが、書き手の「伝えたい」という意図はもはやない。

人間の書いた文書にも刺激となったインプットは必ずある。まったくゼロから何かを作り出すことはできないから、その意味ではAIと同じである。しかし、それらを引っ張ってくるのには理由がある。引用箇所を列記し説明を加えることで、自分しか気が付いていないかもしれないことを伝えようとする熱意や動機があるはずなのだ。そこは、AI以後において、ますます私たちが大切にしていかなければならないものなのではないだろうか。

新田先生は常々、書籍の気になった箇所に蛍光ペンでマークを入れておられた。本館の発起人が蔵書を丸ごと引き受けようと考えたのも、その先生の思考の痕跡ともいえる資料を廃棄や散逸から守りたかったからだ。蔵書のマークを辿る作業も別途行っていく予定ではあるが、それと同時に、もう一つ同様の新田先生の思考へのアプローチがあるとすれば、それは、先生の著作から、参考文献や引用を抜き出して、その引用意図や着想の元を考えてみることがあるだろう。もちろん、新田先生がおっしゃりたかったことは明確に著書の本文に書かれているのではあるが、AIのやり口を逆手に取って、敢えて引用部分だけを抜き出して並べてみることで、何か先生本人も気が付かなかった発見が帰納できはしないかと考える。説明のためだけなら他にいくつも候補はあったろう。その文や書籍を特に選んだ理由は何か。著書に引用する文が先生にとって重要でなかったはずはない。そのようにして想いを馳せる楽しみこそ、人間の特権というものだろう。きっとそこには新田先生の美学がはたらいていたにちがいないのだ。

そういうわけで、本コーナーでは、新田先生が論文を著すに際し引用した文と元となった著作物をリストアップする。文脈のヒントに前後一文+αを付す。興味を持たれた方は是非先生の論文原典にあたってみていただきたい。リンクは例によってアマゾンのアフェリエイトになっている。活動資金になるので気になる書籍があればリンクから購入いただけると幸いである。(2023/03/26 管理人S)

追記 新田先生の思考をめぐって 引用の美学 ⸻ AI考(2023/07/30 管理人S)

14頁 I 小説の位置 - 1: ⸻ 絵を見ているときわれわれはその下にカンバスがあることを忘れている。小説がフィクションだというとき、それはこのカンバスの存在を指摘しているのである。

14頁 I 小説の位置 - 1: ⸻ 絵を見ているときわれわれはその下にカンバスがあることを忘れている。小説がフィクションだというとき、それはこのカンバスの存在を指摘しているのである。

「一七九六年五月十五日、ボナパルト将軍は、ロジ橋を渡ってシーザーとアレクサンダーが幾多の世紀を経て一人の後継者をえたことを世界に知らしたばかりの、あの若々しい軍隊をひきいてミラノに入った。」

(スタンダール『パルムの僧院』生島遼一 訳 岩波文庫(上)・一五頁)

この有名な小説の書き出しの部分は、それだけを切り離してみれば、歴史の書物の一部と見てもけっしておかしくない。ナポレオンがイタリア遠征軍の指揮官として将軍の称号をえたのが一七九六年三月二日、ロジ橋の激戦はこの年の五月十一日おこなわれた。⸻

15頁 I 小説の位置 - 1: ⸻ ボナパルト将軍はいま、われわれの眼のまえで、若々しい軍隊をひきいてミラノに入りつつあるのである。それは、たとえば次のような文章に用いられている過去形とおなじである。

「彼の馬は嘶き、二三度つづけさまに後脚で立ち上って、ひきつけている手綱をぐいぐい頭で引っぱった。」

(同(上)・六八頁)

馬はすでに後脚で立ちあがって、手綱を引っぱってしまったのではない。現在、そうしつつあるのである。⸻

32頁 I 小説の位置 - 2: ⸻ 描かれるのは風景だけではない。

彼は、弾薬庫から薬莢を出して弾丸をぬき出した。もし獲物を見つけたら、決して逃してはならない。彼は二つ目の弾を銃身に差し込んだ。かくれている木のすぐ傍から、二発の銃声が聞こえた。同時に、青服の騎兵が、前方を右から左へ向って疾駆して行くのが見えた。まだ三歩のところへは来ていないな、しかしこの距離なら、狙いに自信がある。彼は銃口で騎兵を追い、遂にぐっと引金を引いた。騎兵は馬もろとも倒れた。

(同(上)・八五頁)

まるで映画の一場面である。小説と映画とはよく似ている。⸻

34頁 I 小説の位置 - 2: ⸻ 結着がわかっているから急ぐことはない。小説の語り手の足どりは平静である。

ファブリスはそれを拾おうと身をかがめたが、その瞬間ジレッチの突き出す劒が肩にあたった。からだを起こすと、すぐ目の前に迫ってきていたジレッチが劒の柄頭で力まかせに顔をなぐりつけた。この一打があまりはげしくて、ファブリスはふらふらっとしてしまった。この瞬間彼は今にも殺されそうだった。幸い、ジレッチはあまり近くよっていたので、劒で突くことができなかった。

(同(上)・二六三頁)

⸻

36頁 I 小説の位置 - 2: ⸻ 極端なことをいえば、一行一行がすでにそうだといってよい。一つの纏まった文章は、それだけで一つの纏まった対象、もしくは状況を表している。

遊びごとには無鉄砲で夢中になるファブリスは年に二三度、湖水に溺れかかることもあった。

(同(上)・三五頁)

この塔は十六世紀の初め、ローマのアドリアノ霊廟を模倣してパオロ三世の孫ファルネーゼ家の人々によって建てられたものだ。

(同(上)・一七一頁)

⸻

61頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 4: ⸻ フローベール以後の「客観描写」に馴れた読者の眼にいかに無邪気に、また大胆不敵に映ろうと、これは“語り手”の遍在という小説の根本制約の素直な承認から生まれた手法のひとつにすぎない。ファブリスの生い立ちに筆を進めるとすぐ作者は年代記作者の口吻を借りて次のように言う。

一八〇〇年から一八一〇年に到る進歩と幸福の十年間については簡単な記述にとどめておく。

(同(上)・二七頁)

物語はここで十年の歳月をあっというまに通り過ぎ、読者は次の頁で軽騎兵士官の制服をつけた十二歳のファブリスに出会う。遍在する“語り手”がたんに小説の中の時間を速めたり遅くしたりするだけでなく、突然、小説から読者の方へ顔を出し、親しく語りかけてくることがある。モスカ伯が恋敵のファブリスを助けようとしたことについて作者は次のように註釈を付けている。

読者が若いひとだと、作者が伯爵のこういう美行をほめるのはきにさわるかもしれない。が、ボローニァからかえってきたのは、彼としてはちょっとした英雄気どりからしたことではないのだ。

(同(上)・二一七頁)

これがもっと徹底すると“語り手”は自分こそ作中人物を善くも悪くも見せる張本人だということを誇らしげに述べる。しかも、これによって作中人物の実在感は減少しないのである。

この旅の目的やその二日あまりのあいだわれらの主人公の胸に往来した感情はあまりにも非常識だから、物語の興味のためにはおそらく省いた方がいいと思われる。私はファブリスのすぐ信じこみやすい心が読者の同情を失いはせぬかとおそれる。が要するに、彼はそういう人間なのだ。なぜ彼だけを特によく書く必要があるのか?モスカ伯も大公も、私は決して必要以上によく書かなかった。

(同(上)・二二〇-二二一頁)

読者への語りかけが議論のかたちをとる場合もある。

歴史家が自分の聞いた話をその細々としたことまで忠実に記述するのがどうして悪かろうか?物語中の人物が、作者が不幸にして同感しえない情熱に誘惑されつい不道徳な行為に陥ったとしても、それは作者の罪だろうか。もちろんこの種の行為は、あらゆる情熱の中で永続きする唯一の情熱が虚栄心の手段たる金であるような国では、もう見られないのも事実だ。

(同(上)・一六〇-一六一頁)

これら三つの例においては語り手がもっとも大っぴらに姿を現し、その声は殆んど現実の作者の肉声に近くなってくる。つまり、小説の中に遍在している「機能」としての作者と、読者の反応を念頭に筆を進めている「実体」としての作者とが、ここでは紙一重の状態まで接近し合ってくるのである。⸻

65頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 4: ⸻ さいごに典型的な例をもう一つ。主人公の性格が彼の眼を通じて見られた自然と「作者の介入」によってしっかり結びつけられる。

深夜であった。ファブリスは憲兵に出会うおそれもなかった。道が幾度も横ぎって行く小さな森の中の樹々はうすく靄におおわれた星空に、葉陰の黒い輪廓をえがき出していた。水も空も深い静寂にしいんとしている。ファブリスの心はこの崇高な美しさに抗しえなかった。彼は立ち止まった。そして小さな岬のように湖上につき出た岩に腰を下ろした。あたりの静けさをやぶるのは、規則ただしい間隔で、砂浜をあらう湖のさざ波のみだ。ファブリスはイタリア人の心をもっていた。その点は一つ許してやっていただきたい。そういう欠点はこの人物の面白さを減じさせることになりそうだが、それは特にこういう性質なのだ。彼はただ発作的に虚栄心をもつのみであって、崇高な美に直面すると、ただもうそれだけで忽ち感動してしまい、心の暗い憂鬱はそのけわしい、冷酷な鋭さを失うのである。

(同(上)・二二一-二二二頁)

『パルムの僧院』では全知の“語り手”の遍在は少しも隠されていない。それはむしろ積極的に物語の中へ「介入」してきて、人物紹介や自己弁護を行っている。⸻

18頁 I 小説の位置 - 1: ⸻ いったいどこへ連れてゆかれるのかわからないという不安感が、小説を読んでいるあいだじゅう付きまとう。比較のために元の文章をあげておこう。

「できるだけうまく変装したファブリスはちょうど開場の時刻、まだ灯がともされていないときに劇場の自分の桟敷に入った。幕は八時に上った。数分後に、彼は経験のない者はとうていわからぬ歓喜をあじわった。」

(同(下)・三四六頁)

もう一つの理由。現在形という時称は一般的な命題や観念をあらわすのにも用いられる。⸻

21頁 I 小説の位置 - 1: ⸻ いま語りつつあることから過去へとぶのも未来へとぶのも自由である。恋人同士のひそかな囁きをすっぱ抜くだけでなく、こんな事を言うときの男の腹の中はこう、女の胸の内はこうと掌をさすように説明することさえできる。

「ファブリスはクレリアの眼の中にさっとひらめいた腹立ちの色を追っぱらおうとして、その苦痛にもがく有様をしきりに説明しようとした。彼女は相反する二つのはげしい感情にさいなまれつつ、青年をしばらく見つめていたが、また彼の両腕の中にとびこんできた。廊下にさわがしい物音がきこえ、三つの鉄扉をあらあらしく開閉し、大声でわめくのがひびいてきた。」

(同(下)・二九一頁)

これは紛れもなく小説の文章である。節度をもって語られてはいるが、語り手の眼にはなにもかも見通しであることが、よくわかる。⸻

32頁 I 小説の位置 - 2: ⸻ 抒情詩の本質がすべてをいったん詩人の心情に内面化するところにあるとすれば、小説の本質はすべてを現前化するところにある。つまり、小説の語り手は、対象をさながら現前にあるかのように常にいきいきと描きだすのである。

その夜は月があった。ファブリスがこの室に入ってきたとき、月は地平線の右手トレヴィーゾーのあたりアルプス連山の上に荘厳にのぼっていた。まだ八時半ごろで、地平線の反対側遠く西の空にはオレンジがかった赤色の夕映えがヴィゾー山やニースからチェニス山、トリノの方へつづくアルプスの峻峰の線をくっきりえがき出していた。

(同(下)・一〇一 〜 一〇二頁)

描かれるのは風景だけではない。⸻

33頁 I 小説の位置 - 2: ⸻ 映画では小説にように透明で首尾一貫した文脈をかたちづくることは不可能である。それでは小説にくらべて映画に欠けている部分はどこか?

クレリアは灰色がかった金髪で、それが美しい色つやだけれどいつもはやや青白すぎる頬の上にごくおだやかに調和している。額の形だけを見ても注意ぶかく観察する人には、あの品のいい風格、俗っぽい魅力からあんなに超然とした挙止はおよそ卑俗なものへの無関心から来ていることが感じられるはずだ。

(同(下)・四五頁)

これを映画に撮ったとしても、スクリーンにはただ金髪の美しい娘がうつるだけである。映画は所詮、映像でしかない。⸻

34頁 I 小説の位置 - 2: ⸻

小鳥はさえずり歌いはじめていた。この高い所ではそれだけが空中にきこえる音だ。あたり一帯を支配している広漠たる静けさは、ファブリスにとって新しく快い感覚だった。彼は近くで小鳥の群が太陽にあいさつをおくっているとぎれとぎれの活潑なさえずりにうっとり聞きほれていた。

(同(下)・一〇五頁)

激しい決闘も、牢獄のなかの孤独な朝も、どちらもおなじ調子で語られる。歩調が変わらないこと⸺これが小説の文体の特徴である。⸻

35頁 I 小説の位置 - 2: ⸻ 小説は一歩一歩が目的地である。したがって、小説の終わりにはほんらいあまり大した意味を持っていない。

一口にいって、伯爵夫人は幸福のあらゆる外観をあつめているといってもよかった。しかし、彼女は心から愛したファブリスの死後ほんのしばらくしか生きていなかった。ファブリスはその僧院でわずか一年しかすごさなかったのである。

パルムの牢舎はからになっていた。伯爵には巨万の富ができ、エルネスト五世はその臣下から敬愛されていた。かれらは大公の政府をトスカナの大公達の政府に比較するのであった。

(同(下)・三七四頁)

なるほど主人公の死とともに小説は終わるであろう。しかし、それは主人公の出生前から説きおこした語り手が年代記風に全体の辻褄を合わせたにすぎない。⸻

36頁 I 小説の位置 - 2: ⸻

クレリアの眼は、公爵夫人が当時の社交界のよりぬきの人たちがきら星のごとく集っている客間を通り抜けて行くのを見おくりながら、涙でいっぱいになった。

(同(下)・四八頁)

小説はこういう独立した文章が次々に続いてゆくことによって出来あがる。一つ一つの文章はべつに小説の全体というようなものをその中に映しているわけではない。⸻

60頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 4: ⸻ フローベールのように完全な隠蔽を企てることも一つの方法なら、スタンダールのように場合によっては“語り手”の存在を全く隠そうとしないのも一つの方法である。『パルムの僧院』第十六章の始めの所で読者は次のような文章に出会う。

だがさしあたり、われわれはファブリスをパルム城塞の頂上の牢舎にしばらく残しておかねばならない。大丈夫逃げないようにしてある。やがて、少々趣の変わった彼に再会できるだろう。そこでまず宮廷の方に注意を向けたい。そこでは複雑きわまる策謀と一人の不幸な女の情熱が火花をちらして彼の運命に黒白をつけようとしているのだ。

(同(下)・五六頁)

ここでは“語り手”が突如として文中へ姿を現わし、主人公をどう処置するかについて読者にじかに語りかけてくる。主人公の未来を予言するとき(「やがて、少々趣の変わった彼に再会できるだろう」)、その口調はいささか神の託宣に似た響きを帯びてくる。⸻

63頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 4: ⸻ 遍在する“語り手”が作中人物の背後へ隠されている文章もまた多い。そして、この場合もスタンダールは驚くほどの厳格さで原理を守りぬいている。

ファブリス入獄の八日目、彼女は大へん恥ずかしい目にあった。彼女は囚人のいる窓をかくす日除を見つめて悲しいことを思いふけっていた。その日はまだ彼の方からなんの合図もしなかった。突然、日除の板の掌より大きな一部分がはずされた。彼は快活な顔でこちらを見ていた。その眼があいさつをしているのが彼女によくわかった。この思いがけない咄嗟の難儀にたえきれず、彼女はあわてて小鳥の方にむき世話をしはじめた。が、ふるえているので鳥にやる水をこぼしたくらいだ。ファブリスは娘の興奮しているのをすっかり見ることができた。彼女はこういう立場にじっと辛抱できず走って逃げてしまった。

(同(下)・一一七頁)

ここには場面を俯瞰している“語り手”の目はない。もっと正確に言えば、それは完全に読者には隠されている。⸻

64頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 4: ⸻ むろん、どんな場面でも作中人物たちの部分の視野では覆いきれない空白を残すにちがいなく、そうした空白は“語り手”の全知の目でしか処理できないわけであるが、スタンダールはいったん“personal”な極から始めた段落にはあくまでそのままの叙述方式を貫き、便利さにかまけて“auktorial”な叙述を混入したりしない。どうしてもそれの必要な場合は、不定人称代名詞“on”の巧みな使用によって読者をさりげなく全知の視点へ導く。

ファブリスはクレリアの眼の中にさっとひらめいた腹立ちの色を追っぱらおうとして、その苦痛にもがく有様をしきりに説明しようとした。彼女は相反する二つのはげしい感情にさいなまれつつ、青年をしばらく見つめていたが、また彼の両腕の中にとびこんできた。廊下にさわがしい物音がきこえ(on entendit un grand bruit dans le corridor)、三つの鉄扉をあらあらしく開閉し、大声でわめくのがひびいてきた(on ouvrait et on fermait avec violence les trois portes de fer, on parlait en criant.)

(同(下)・二九一頁)

“On entendit …” の “on” はファブリスとクレリアとを集合的に捉えたものであり、“on ouvrait et fermait” と “on parlait” の “on” は衛兵や番人たちを無名的に捉えたものである。両者の性質の違いは動詞の単純過去(“entendit”)と半過去(“ouvrait”, “fermait”, “parlait”)との使い分けによっていっそう判然とさせられている。⸻

25頁 I 小説の位置 - 2: ⸻ 語り手があり聴き手があり、すでに過ぎ去った出来事が物語られる。しかし、その調子は小説にくらべていささか高い。

「怒りを歌へ、女神よ、ペーレウスの子アキレウスの、おぞましいその怒りこそ……」

(ホメーロス『イーリアス』呉茂一訳 岩波文庫(上)九頁)

語り手は聴き手より一段高いところから語っている。つまり、語り手はここではたんなる人間ではなく、神々に庇護された特別のもの、ラプソードス(吟唱者)なのであり、彼を通じて女神ムーサの声が人間に伝達されるのである。⸻

29頁 I 小説の位置 - 2: ⸻ 語るものと語られるもの、語り手と出来事とが、たがいに向きあって立っている。抒情詩ではどうか?

旅びとの夜の歌 ゲーテ

山々は はるかに暮れて 梢吹 ひとすぢの そよぎも見えず 夕鳥のこゑ木立にきえぬ あはれ はや わが身も憩はむ

大山定一訳

これはすでに起こってしまったことの報告ではない。向こう側にある出来事をこちら側にいて語っているのではない。 ⸻

※本文中の出典に書籍名、出版社名などがなく曖昧である。新田先生の蔵書には大山定一訳のゲーテ詩集はなく、「大山定一」で検索にかかったのは『吉川幸次郎 × 大山定一 洛中書問』吉川幸次郎・大山定一 秋田屋 のみであった。 『洛中書問』について調べてみるとネット上でもいろいろ面白い記事が拾える。例えば、 qfwfq氏のこの記事、『洛中書問』――翻訳詩の問題(2)など。大山訳を新田先生が敢えて引いてきているのには大いに意図があると考えるべきだろう。(2023/04/14 管理人S)

34-35頁 I 小説の位置 - 2: ⸻ 歩調が変わらないこと⸺これが小説の文体の特徴である。最初の一行からすでに結末へむかって緊張せしめられている戯曲の文体とくらべると、この特徴がよくわかる。

オイディプス それはどういうことだ。もっとよくわかるように、いま一度言ってくれ。

テイレシアス まえにわからなかったのか。それとも言葉をつないで、もっと言わせようとか。

オイディプス いや、わかったと言えるほどではなかったのだ。いま一度申してくれ。

テイレシアス あなたが求めているあの人の殺害者はあなただと言っているのだ。

(ソポクレス『オイディプス王』高津春繁 訳 人文書院 ギリシア悲劇全集Ⅱ 二三五頁))

緊張の支配しているところでは平静な現前化は不可能である。その時々の対象はすべて結末へ行きつくためのたんなる手段になってしまうからである。 ⸻

38頁 I 小説の位置 - 2: ⸻ 部分のなかに潜んでいる小説の究極目標を外に取りだして結末のところにおき、ちょうど戯曲の結末のように部分にたいする実質的な規定力を持たせることができる。このとき、小説ははじめの一行からこの目標へむかって緊張せしめられ、全体の構成が非常にドラマチックになってくる。

トム・ホプキンズがどうしてあんなつまらない間違いをやるようになったのか、僕にはどうも合点がいかなかった。何故なら彼は伯母の遺産を継ぐ前に医学専門学校で全一学期修めたし、治療学には通じていたのだから。

その晩僕たちは……

(『オー・ヘンリー短編集』清野暢一郎 訳 岩波文庫 一一頁))

こういう小説を特にノヴェルと読んで、普通の叙事的な小説、ロマンから区別する。ノヴェルはどうしても短くなる。 ⸻

「うんざりし、がっかりし、疲れはてて、頭がぼんやりしている。四時間かかってとうとう一つのフレーズも作れずじまいだ。今日はまだ一行も書いていない。いや一〇〇行書き散らしたというほうが当たっている。なんという残酷な苦しみ!ああ、もう厭だ!この藝術というやつは!それにしても、狂犬のようにわれわれの心に噛みついてくるこの怪物は何もので、その目的は何なのか。病気になるほど没頭するなんてまるで気狂い沙汰だ!」

『ボヴァリー夫人』執筆時のフローベールは手紙にこんな事を書いている。彼のこの作品にたいする精進ぶりはよく知られている。

※本書は蔵書のリスト中に見つけられなかった。(2023/05/14 管理人S)

※下掲のフローベール『ボヴァリー夫人』の(草稿)について、訳は特に断りがないから新田先生の訳と思われる。始めの例の後註に原文と本書引用の記載があるが、その後の(草稿)引用の後注については原文の記載があるのみで出典の記載はない。尚、本書は蔵書のリスト中に見つけられなかった。(2023/05/14 管理人S)

42頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 1: ⸻ 次に挙げるのはシャルル・ボヴァリーが未来の妻であるルオー嬢と初めて向かい合う場面である。彼女の頭髪が田舎医者の眼を引き付ける。

42頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 1: ⸻ 次に挙げるのはシャルル・ボヴァリーが未来の妻であるルオー嬢と初めて向かい合う場面である。彼女の頭髪が田舎医者の眼を引き付ける。

(草稿)黒い髪の毛がまんなかからわけてある。鬢は大そうなめらかになっていて、そのうえ、ひと続きのように見え、わけ口の線は狭くて白かった。その線につづく額はなだらかで、やがて中高に張り、その下の鼻は細く、白く、筋が通っていた。動きやすい鼻孔がたびたびビクついた。

傍点の部分が本文では削られる。

(本文)髪の毛はまんなかからわけてある。両方の黒い鬢はなめらかでひと続きのように見え、わけ口の細い線は頭のカーブ通りに軽く窪んでいた。髪は耳たぶをわずかに見せながら…

(フローベール『ボヴァリー夫人』伊吹武彦 訳 岩波文庫(上)二二頁)

すぐ眼に付く変更は、草稿の後半に見られる額と鼻とへの言及が削られて、髪型の描写がそれに代わっていることであろう。この点は、しかし、しばらく措く。 ⸻

44-45頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 1: ⸻ これを明らかにすれば両者のあいだの叙述態度の違いがいっそう確実に推定されるであろう。この為には、しかし、文章の前後を併せて考えねばならない。

(草稿)ルオー嬢を横の窓から白昼の光が照らしていた。シャルルは向かいに腰を下ろして彼女を眺めた。眼がどうしてもそちらへゆく。注意力が今までとまるで違ってしまっている。黒い髪の毛がまんなかからわけてある。鬢は大そうなめらかになっていて、そのうえ〔…〕。白い襟から華奢な首が出ていた。襟は肩の上へ折り返してあった。ロープ・モンタントの二つあるボタンの間に鼈甲眼鏡をさし込んでいる。

傍点の部分が本文では消える。叙述の原則を見破るのはさほど難しくない。 ⸻

⸻ 読者を作中人物の視線に同化させることは⸺どうやら⸺意識的に避けられている。シャルルを主語とする文が惜しげもなく削られ、舞台設定も心理描写もなしに、本文はいきなりルオー嬢の首を読者に突き付ける。

(本文)白い折襟から首が出ていた。〔髪の毛はまんなかからわけてある。両方の黒い鬢はなめらかでひと続きのように見え…〕髪はこめかみの方へウェーブしつつ、後ろへ行って一つになり、たっぷりした髷につかねてある。こめかみのウェーブなどを見るのは、この田舎医者にはへその緒切ってはじめてだった。頬はばら色だった。まるで男のように、上着のボタンとボタンの間に鼈甲眼鏡をさし込んでいる。

草稿では時間的に連続していたものが本文では空間的に併置されている。これと共に、叙述の視点も作中人物のそれから場面を俯瞰している作者、もっと正確には“語り手”のそれへと移されている。 ⸻

54頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 3: ⸻ 同じ男女が同じように食卓を挟んで向かい合っている。違う所といえば二人がすでに結婚していることくらいである。

(本文)しかし、エンマに我慢できないのはとりわけ食事のとき、ストーブがくすぶり、戸がきしみ、壁が汗をかき、石畳がしめった一階の小さい部屋での食事であった。生活の苦渋がことごとく自分の皿にもられているように思われた。そして蒸し肉の湯気ともろともに、彼女の魂の底からもう一つ、胸の悪くなるような息吹が立ちのぼった。シャルルは食事が長かった。エンマははしばみの実をかじったり、ひじをついて、手なぐさみにナイフの先で防水テーブル肘掛けの上に線をつけたりした。

この文章についてはエーリッヒ・アウエルバッハの見事な分析が総てを尽くしている。これは夫婦が差向いで食事をしている情景である。 ⸻

57頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 3: ⸻ 彼にとって書くこととは⸺おそらく⸺空中高く張られた綱の上を辛うじて身の均衡を保ちながら渡ってゆくに似た離れ業であったにちがいない。先ほどの文章の草稿についてその苦心の痕をいくらか辿ってみよう。

(草稿)食事のときには下の部屋へ降りて喰べねばならなかった。エンマは食欲がなかった。シャルルはのろのろ喰べた。ストーブがくすぶり、台所の戸はフェリシテが入ってくるたびにきしんだ。錠前にさわると手がよごれ、隙間風が板石のあいだから吹きこみ、石畳は冷たかった。テーブルの防水布にひじをついたエンマには、生きることの味気なさがことごとく自分の皿に入れてそこに置かれてあるように思われた。蒸し肉の湯気ともろともに、彼女にむかって死の息吹きが立ちのぼってきた⸺防水布をかけ、一枚の大皿と二つの塩入れをのせたこの小さいテーブルを前に、この男と顔を突き合わせ、この壁に囲まれて。

傍点の部分が本文では消える。すぐ眼に付く特徴はこれが俯瞰的な“語り手”の視点から書き出されていることである。 ⸻

※(本文)については後注に原文が記載されている。出典は、Gustave Flaubert, Madame Bovary, Louis Conard とある。(2023/05/14 管理人S)

66頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 4: ⸻ 小説は現代へ近付くにしたがって「視野の制限」の極へ偏し、この意味では「客観的」になってきたと言えよう。今日の小説でわれわれがお目に掛かるのはたいてい次のような文章である。

三十本目のたばこだった。かれはいっぱいになった灰皿に吸いさしを押しつぶしながら、これで三十本目だな、と思った。かれは不快になって身ぶるいをした。そして、また枕もとのランプをつけた。あけがたの三時だった。寝つかれなかった。かれは急に窓をあけはなつと、凍った空気が顔や首に吹きつけたので、また窓をしめ、あたかも寒さを『ながめる』ように窓に肘をついた。それから、やっと、人気のない往来から目をはなすと、鏡をちらっとみて、すぐに目をそらした。かれは自分が気にいらなかった。枕もとのテーブルの上からたばこの箱をとると、機械的に一本口にくわえ、それをまたすぐ置いた。

(サガン『ブラームスはお好き』朝吹登水子 訳 新潮文庫 一五二頁)

スタンダールからのこの変容ぶりをどう理解すればよいのであろうか?すでに見たように、全知の“語り手”の視点と作中人物の局限された視点とは、小説の構造の中で互いに拮抗しつつ繋がり合っている。 ⸻

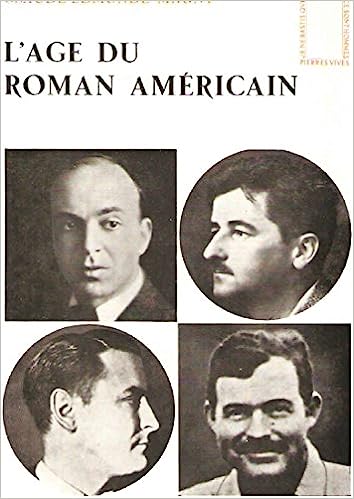

68頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 5: 「語り手が中性的かつ非人称的になればなるほど物語がますます客観的になるように思い込んだこと」⸻これが自然主義の誤謬である。」クロード=エドモンド・マニーのこの指摘は、たしかに小説の陥り易い錯覚を鋭く衝いている。遍在する“語り手”がいかに巧みに作中人物の体験の中へ潜り込み読者から見えないように身を隠したとしても、それで小説が主観的になったり客観的になったりすることはない。⸻

68頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 5: 「語り手が中性的かつ非人称的になればなるほど物語がますます客観的になるように思い込んだこと」⸻これが自然主義の誤謬である。」クロード=エドモンド・マニーのこの指摘は、たしかに小説の陥り易い錯覚を鋭く衝いている。遍在する“語り手”がいかに巧みに作中人物の体験の中へ潜り込み読者から見えないように身を隠したとしても、それで小説が主観的になったり客観的になったりすることはない。⸻

※本書も蔵書中に見つからなかった。調査中にWEB検索でヒットした『アメリカ小説時代―小説と映画』クロード=エドモンド・マニー 著 三輪 秀彦 訳 フィルムアート社が邦訳書か?(2023/07/22 管理人S)

69頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 5: ⸻全体を俯瞰する非人称的な眼を拒否して、できるだけ人称的かつ党派的な視点から語ろうとすることは小説という不動のものの枠内におけるスタイルの選択の問題に過ぎない。より中性的に、より非人称的に語ろうとする「自然主義の誤謬」を訂正してみたところで、それによって小説がもっと小説的になるわけでなく、単に一つのスタイルに代えるに他のスタイルをもってしただけなのである。

69頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 5: ⸻全体を俯瞰する非人称的な眼を拒否して、できるだけ人称的かつ党派的な視点から語ろうとすることは小説という不動のものの枠内におけるスタイルの選択の問題に過ぎない。より中性的に、より非人称的に語ろうとする「自然主義の誤謬」を訂正してみたところで、それによって小説がもっと小説的になるわけでなく、単に一つのスタイルに代えるに他のスタイルをもってしただけなのである。

彼女は、マリの顔を見もせずに、鍵を差し出した。テレーズが再び顔をあげた時、少女の姿はもう見えなかった。テレーズの耳に、アパルトマンの奥で、敷布入れの箪笥の鍵ががちゃがちゃいう音が聞こえた。(中略)やっと寝床にはいることができる! 眠ろうなどと当てにすることはできない。でも、からだをのばして寝ることは、死んだまねをすることは、どんなに気持ちがいいだろう。ところで、あらゆる予想を裏切って、ランプを消し、眼をつぶるが早いか、テレーズは眠りに落ちてしまった。(中略)この疲れはてたけだものを自然は存分に休息させてくれた。隣の部屋では、なごりのおきがまだ赤く燃えている。夜明け前の薄明かりが、雑然と入り乱れている家具をほのぼのと照らした。その上でテレーズが苦しみ通した低い椅子、張出しの上に置き忘れられたシャンパンのびん。

テレーズは誰かの眼によって見られている。始めその眼は女主人公の視点と合致している。⸻

71頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 5: ⸻この場合は俯瞰的な“語り手”の眼は極度に圧縮され、大きさを持たない数学上の点のようなものになってしまう。しかし、それが小説の分極構造の片方に場所を占めていることに変わりはない。

71頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 5: ⸻この場合は俯瞰的な“語り手”の眼は極度に圧縮され、大きさを持たない数学上の点のようなものになってしまう。しかし、それが小説の分極構造の片方に場所を占めていることに変わりはない。

それらは垂直の棒で断面は正方形である。掌の間隔でならんでいる。上下の端から遠からぬところ貫く二本の水平棒によって連結されている。上端は放置してある。尖った先が、窓をかこむ壁の斜面の上辺約二〇センチメートルのところまで達している。格子の脚部は窓台の石に嵌込み接着になっているにちがいないが、詳しくは雪がちょうどそこに積もっているため見えない。雪は不規則な層をなして水平面を覆い、とりわけ右側で大そう厚くなっている。

そして雪は降り続ける。ゆっくりした、垂直な、同じ形の雪。そして白い層がいつとはなしに厚くなる。張り出した窓台のうえに、家々の入口の石段のうえに、黒い灯柱の凸起部のうえに、車の通らない車道のうえに、人影のない歩道のうえに。歩道では、一日がかりで人々の踏みかためてつけた小径が、すでに見えなくなっている。そしてまたやってくるのは夜である。

窓の鉄格子の形の描写にも、雪があたりを白くしてゆく過程の描写にも、いっさい分析や解釈が省かれている。鉄格子はがっしりしているのでも、厳しい物なのでもなく、単なる「断面が正方形の棒」にすぎない。⸻

73頁 Ⅱ どの視点から語られているか? - 5: ⸻つまり、ここでは「視野の制限」を作為的に「作者の介入」から切り離し、前者だけを用いて小説を書くことによって、遍在する全知の“語り手”のいわば陰画を作ろうとする試みが行われているわけである。読者は多元的に解体された小説の世界の「迷路」をさまよいながら、一元的な“語り手”の視点を求めて、解答の用意されていないパズルを解くことを強いられる。

しかし、それはまた、消防署かもしれず、修道院かもしれず、学校かもしれず、商社かもしれず、単なる住宅の一階の窓が格子で守られているのかもしれない。次の四辻に出ると、兵士は直角に、隣接した通りへ曲がる。

これもまた小説に特有の文章であろう。世界内の事物に名前などつけても何にもならない⸺この文章はそう言おうとしているように見える。⸻

※後注に原文の抜書きがあり「Pierre de Boideffre, Une histoire vivante de la littérature d'aujourd'hui, p.473. に引用されている部分を借りた。」とある。邦訳書が出ている。『迷路のなかで』 アラン・ロブ=グリエ 著 平岡 篤頼 訳 講談社文芸文庫

106頁 Ⅲ 一人称⸺叙事詩、小説、および映画⸺ 4: ⸻そして、この暗い部分が「私」小説に必要なものが何かをふつうより判然と教えてくれるのである。

私はひとりでここにいる。いまのところ、まったく雨風からは安全だ。外は雨が降っている。外ではひとは雨の中を頭を垂れて歩いている、……外は寒い、風が裸になった黒い枝々のあいだを吹き抜けている。……外は太陽が照っている、影をつくる一本の大樹も、一本の灌木もない。そして、ひとは日盛りのなかを歩いている、……

ここには日光は入ってこない、風も、雨も、埃も。こまかい埃がいろいろのものの水平になった表面から艶をうばっている、テーブルのニスを塗った木、ワックスをかけた床、暖炉の大理石、箪笥のそれ、箪笥のひびがはいった大理石、この唯一の埃は部屋そのものから出ている。おそらく床板の隙き間から、そうでなければベッドから、またはカーテンから、または暖炉の灰から。

テーブルのニスを塗った木の表面に、埃が小さい幾つかの物体の置かれていた跡をしめしている、それらの小物体はしばらくのあいだ⸺数時間、数日間、数分、数週間⸺そこに置かれ、それから他所へ移された、それらの底面がまだしばらくのあいだ、くっきりと円を、正方形を、長方形を、その他のそれほど単純でないさまざまの形を描き出している。あるものは一部分重なりあい、あるものはすでにぼやけ、あるものは雑巾でサッとやったように半分拭い消されている。

これは明らかに一人称記述である。⸻

83-84頁 Ⅲ 一人称⸺叙事詩、小説、および映画⸺ 1: ⸻『オデュッセイア』第九歌から第十二歌までは主人公のこの一人称記述によって占められている。いままで、“語り手”の視点から俯瞰的にながめられていた作中人物のひとりが、ここにいたってみずから語り手となり、「私」の体験について述べはじめるわけである。

アルキノオス王よ、万民に秀でた人、

…………

あなたの心は悲歎に満ちたわたしたちの苦難を問うことに傾いた、

その結果、さらに深くわたしは悲しみ。声をはなって泣かねばならぬ。

何から話しはじめ、何で話し終えればよいのか?

天の神々はわたしにそれほど多くの苦難をあたえたのだ。

「天の神々はわたしに多くの苦難をあたえた」というこの一句は。はるか、この叙事詩の冒頭とひびきあう。

かの人を語れ、ムーサよ、機略縦横のあの男を、この男は

トロイエーの聖なる都を略奪したのち、諸所方々をさまよった。

多くの人々の都市をながめ、彼らの風俗習慣を学び、

海上で数々の辛酸を心になめた、

生命と部下の帰郷を手に入れようとして。

ムーサに憑かれた詩人は「かの男」とよぶひとりの人間の運命を見透す力を手にいれる。詩人はもはや実体的な人間ではなく、語る機能そのものと化する。⸻

84-86頁 Ⅲ 一人称⸺叙事詩、小説、および映画⸺ 1: ⸻詩人の視点がすべてを見はるかす高みから舞いおりて、作中人物のひとりの視点に合体する、たとえばキュクローブスを退治するところは次のように語られる。

言いおわるとキュクローブスはのけぞって、仰向けにひっくりかえり、

逞しい頸を片方に曲げて横たわった。と、すべてを征服する眠りが

彼をひっとらえた。喉から酒が、さらに

人肉の片が噴き出した。酔った彼は吐きつづけた。

そのときわたしは先刻の棒杭を灰の山の下へ突っ込み、

それが熱くなるまでそうしていた。そして、仲間らみなを

励ました、誰かが怖がって尻ごみしないように。

さて、そのうちに、オリーヴの棒杭が火のなかで

いまにも燃えそうになった。まだ生木だが、恐ろしく真赤に輝いた。

そこでわたしは火からそれを引き出して近くへ持っていき、仲間たちは

まわりに位置をしめた。そのとき神験が大きな勇気を吹きこんだ。

彼らはオリーヴの棒杭をつかんで、先のとがったそれを

キュクローブスの眼の中へ突っ込んだ。わたしは上からのしかかり

棒杭を回転させた、ちょうど人が船材に錐で孔をあけるとき、

相棒たちが下で両側から紐をにぎって廻すと

錐が休むことなくつねに回転しつづけるように。

このように、われわれが先端の燃えた棒杭をつかんで

眼の中で廻すと、熱い棒杭のまわりに血が流れた。

眼球が焼けるにつれて、目蓋も眉もすっかり

火気が焦がしてしまった。眼の根が火で音を立ててはぜた。

ちょうど鍛冶屋が大斧や手斧を

冷たい水の中へ浸し、すさまじい音をたてさせて

焼きを入れるように、けだしそれで鋼の力が出るのだが、

そのように、眼はオリーヴの棒杭のまわりでしゅうしゅうと音をたてた。

彼は物凄い大声で泣きわめき、まわりの岩がそれに反響し、

われわれは怖しくなって急いで逃げた。そうすると彼は

眼からおびただしい血に濡れた棒杭を引きぬいた。

彼はそれを自分の手で物狂おしく投げとばし、

さて彼のまわりの、風吹きすさぶ嶺々の洞窟に住む

キュクローブスたちを大声で呼んだ。

すべてが主人公の眼からながめられている。聴衆はこれを歌っている詩人がオデュッセウスその人であるかのような錯覚におちいる。⸻

88-90頁 Ⅲ 一人称⸺叙事詩、小説、および映画⸺ 1: ⸻しかし、ここで注意しなければならないのは、たとえ第二の方法を取って、作中人物になりきって語るにせよ、詩人はかならずしも一人称を用いる必要はない、ということである。三人称を用いてもりっぱにこの方法を消化しうるし、ホメーロスにおいてはむしろこの方がふつうなのである。オデュッセウスがナウシカアーの前に姿をあらわすくだりは次のように語られる。

そこで姫は侍女のひとりめがけて球をほうった。

球は侍女からはずれて深い渦に落ちた。

女たちは遠くまで響く声で叫んだ。神々しいオデュッセウスは目をさまし、

起きなおって腹中に思案した。

「ああわたしはこんどはまたどんな人間の国へやって来たのだろう?

……………………

そうだ、わたしが自分の眼で確かめてみよう。」

こう言うと神々しいオデュッセウスは茂みから出て、

力強い手で繁った木から葉のついた若枝を折った。

腹のまわりを隠すために。

……………………

このようにオデュッセウスは、髪の毛の美しい乙女たちの中へ

はいってゆこうとした、裸であるにもかかわらず。

そうせざるをえなかったからだ。

塩水でよごれた彼の姿が乙女たちに恐ろしく見えたので、

彼女らはちりぢりばらばらに突き出た砂浜のほうへ逃げ出した。

ところがひとりアルキノオスの娘のみは踏みとどまった。アテーネーが、

彼女の心の中に大胆さを置き、手足の節々から

恐怖をのぞいておいたからだ。

彼女は彼に向かいあってしっかりと立った。オデュッセウスは思案した、

顔の美しい乙女の膝にすがって嘆願しようか、

それとも離れたところに立って温雅な言葉で

町を教え衣装をくれるように頼もうか、と。

このように思いめぐらすうちに、離れたところに立って

温雅な言葉で頼むほうが得策であり、

膝にすがって乙女の心を怒らせては拙いと思われた。

そこですぐさま温雅かつ巧妙な文句を口にした。

「願いあげます、姫君。あなたは女神なのですか、それとも

人間なのですか? ……………………

短い状況描写が終わると、詩人はただちに舞台を主人公にゆずりわたし、背後へしりぞいてしまう。⸻

※後注にはラテン語版の原書のみ記載があるので、ここは新田先生の訳と思われる。

87頁 Ⅲ 一人称⸺叙事詩、小説、および映画⸺ 1: ⸻アリストテレスはホメーロスのこのような手法について次のような解説をこころみている。「同じ媒体で同じ対象を模倣するにしても、ホメーロスがやっているように、あるときは叙述し、あるときは作中人物になりきって語るという仕方もあれば、また、こんな風に、変身しないで、どこまでも同じでありつづけるという仕方もあり、また、模倣者たちが全体をじっさいにやってのけるという仕方もある」。(1448a 20-24.)「ホメーロスは他の多くの点においても賞賛にあたいするが、とりわけ、多くの作家中、彼ひとりが作詩にあたってみずからのなすべきことに無智でなかった、という点においてそうなのである。すなわち、作者みずから喋るということは最小限度にとどめねばならぬ。そういうことをすれば作者は模倣者ではなくなってしまうからである。他の諸作家は全篇を通じて論陣を張り、模倣する度合いも低ければ、回数もまた少ない。ところがホメーロスは、短い序詞ののちすぐにひとりの男ないし女、もしくは他のなにかの性格を導入する。彼らに無性格者は一人もなく、それぞれに性格をもっている」。(1460a 5-11.)この解説の言わんとするところはあきらかであろう。文藝の創作には三つの方法がある。⸻

95頁 Ⅲ 一人称⸺叙事詩、小説、および映画⸺ 2: ⸻アリストテレスのいうホメーロスの長所とは、言葉の本来の意味における「劇的」ば要素を、他の詩人たちにまさって、多く叙事詩のなかへ入れた、ということであり、劇詩人により近いことが彼を他の群小詩人たちから区別する特色になる。ここから、叙事詩を悲劇の前段階として、文藝のジャンルとして完成度の低いものと見なす考えが出てくることは容易に推察がつくであろう。「それゆえ、もし悲劇が、これらすべての点において、また、詩の効果の点においても(けだし、どちらの詩も任意の悦びではなく、さきに述べたあの悦びを生まねばならないのであるから)、叙事詩をしのいでいるとすれば、それが目的を達成するのにより有利であり、叙事詩にまさるものであることはあきらかである。」(1462b 12-15.)われわれはアリストテレスのこの意見にすぐには賛成するわけにゆかない。すくなくとも、ホメーロスが叙事詩人としてすぐれているのは、彼が劇詩人に近い方法をとっているからではない。⸻

97頁 Ⅲ 一人称⸺叙事詩、小説、および映画⸺ 3:

六月十六日

なぜ僕が手紙を書かないのかって? ⸺こういう質問をするようでは君もどうやら学者先生の仲間だな。察してくれたっていいだろう、僕は元気でやっているよ。しかも、⸺簡単にいうと、僕は胸にぐっとくるような相手と知り合いになったんだ。僕は、⸺判らん。

僕は世にも魅力的な或る人と知り合いになったんだが、どうしてそうなったかということを君に順序よく話そうとしても、どうもうまくゆきそうにない。僕は満ち足りて、しあわせだ。だから忠実な歴史叙述などする気になれない。

ひとりの天使と、⸺ほい、ほい! 誰でも自分の恋人についてはこれを言うんだ。な? しかし、僕には、彼女がいかに完全で、なぜ完全なのかを、君に伝えるすべがない。とにかく、彼女は僕の心をすっかり捉えてしまったんだ。

ウェルテルがロッテとの出会いを報告している手紙の書き出しの部分である。手紙という形式がこの一人称記述の性格を決定している。⸻

99頁 Ⅲ 一人称⸺叙事詩、小説、および映画⸺ 3: ⸻読者の眼に映るのは有頂天になっているひとりの若者だけである。すべてが厳密にこの若者の視点から描かれている。ロッテは次のような仕方で読者の前に姿をあらわす。

僕は馬車から降りた。するとひとりの女中が門のところまでやってきて、われわれに、しばらく待ってくれといった。ロッテ嬢さまはすぐにおいでになります。僕は庭を通って堂々とした邸の方へ行った。そして前階段をのぼって玄関に足を踏みいれたとたんに、僕の眼に実に魅力的な光景がとびこんできた。僕はいままでにあれほどの光景はみたことがない。玄関ホールに十一歳から二歳までの六人の子供たちが、美しい容姿の中位の背丈の娘さんのまわりに群がっていた。その娘さんはシンプルな白の衣裳を着て、腕と胸にピンクのリボンをつけていた。彼女は黒パンを一つ手に持ち、それをまわりの子供たちの年齢と食欲とに応じた分量にちぎって、ひとりひとりに優しく分けてやっていた。

女中の言葉は主人公の想念を通過したかたち、つまり間接話法で読者に伝えられる。「堂々とした邸」、「魅力的な光景」、「美しい容姿」、「中位の背丈」、「シンプルな白の衣裳」などの形容詞は、すべて主人公の立場からつけられている。⸻

100頁 Ⅲ 一人称⸺叙事詩、小説、および映画⸺ 3: ⸻初対面のロッテに心を奪われてぼんやりその姿にみとれていたはずの主人公が、彼女の言葉をかなり精確な直接話法で引用できるのも、このことを考えれば不自然ではない。

「ごめんなさいね、」と彼女は言った。「こんなところまで来ていただいて。そのうえ女のかたたちをお待たせしたりして。着つけをしたり、留守中の家のごたごたを指図したりで、おチビさんたちにお八つをあげるのをすっかり忘れていましたの。この人たちは私がパンを切ってやらないと承知しないものですから」。僕はなんだか意味をなさない挨拶を返した。僕の心は彼女の容姿、声、挙措動作にすっかり吸いつけられていたんだ。

“語り手”の視点は、過去の体験を整理し解釈しつつ報告している現在の「僕」の視点と完全に一つになっている。⸻

109頁-110頁 Ⅲ 一人称⸺叙事詩、小説、および映画⸺ 3:

⸻アラン・ロブ=グリエは映画を装った「私」小説を書くことで、ひとまず主観の内面への道を切り開いておきながら、敢えてその道を行くことを拒否する姿勢を示したのである。映画と小説とのこの逆説的な合体は、さらに意識的にそれが実現されるとき次のような文章を生むことになる。

③ スクリーンが完全に暗くなると、突然、鮮明で明るい次の画面があらわれる。これといって特徴のない部屋の内部である。昼間だというのに、木製の両開きになるブラインドがあらゆる窓をおおっている。〔…〕

その窓の一つを前にして、一人の男が立っている。彼は全身像として捉えられており、スクリーンの上下いっぱいの高さを占めている。〔…〕彼はやや頭をかしげ、すかし板のすき間から外部をながめ、不動の姿勢をとっている。彼が何を見ているのか、観客には察しがつかない。しかも、彼には外部から見とがめられる気遣いはないのだ。これが映画の中心人物である。ここではNという文字によって示されることになるだろう。〔…〕

④ Nの姿が、突然、ブラインドの画像に変貌する。ブラインドは、あたあもN自身が見ているかのごとく非常に近くから捉えられたものである。すなわち、四、五枚の水平のすかし板がスクリーンの全面をおおっており、そのすき間からはわずかな光線がもれているにすぎない(板そのもののほぼ半分ほどの幅である)。その間から、細い帯状に、若い女の顔がみとめられる。画面2に出てきた女の顔とほぼ同じもので、光線の強さも鮮明度も最高に達している。

Nという文字で示された男は「映画の中の中心人物」だと言われている。彼は「スクリーンの上下いっぱいの高さを占め」た「全身像」となって観客の前へ姿を現す。「グレイのズボンと、濃い色のブレザーコートを着ている。窓の方を向き、ほとんどうしろ姿となって登場しており、まるで茫然としたようなその横顔が見えているにすぎない。」この男は明らかに映画の中心的登場人物、つまり主人公なのである。ところが、作者はその同じNについて次のような説明を加えている⸻「物語はNによって見られ、聴かれ、想像されている。」これはどういうことであろうか?作中人物が同時に物語について全知の機能を具えている。⸻

114頁-115頁 Ⅳ 詩の言葉⸺ 1:

⸻サッポオの断片三十一は次のように歌われている。

〔…古代ギリシア語原文割愛…〕(大意)

私の眼にその男(ひと)は

まるで神々のように恵まれている。

貴女(あなた)と向き合って座り、

すぐ近くに甘い声を聴いているその男(ひと)

そして貴女の愛らしい笑い声、嘘でなく

私の心は胸に躍った。

貴女をひとめ見た刹那、

私はもう口を利くこともできないのだから。

だが私の舌は黙し、微かな炎が

たちまち膚の下を走りひろがり、

眼は何も見ず、耳は鳴り、

冷たい汗が私をつつみ、戦慄(わななき)が

総身をとらえ、草の葉よりも蒼ざめて

私はいまにも死にかけているようにみえる

しかしすべてを耐えねばならぬ、なぜならば……

これはいったい何を言おうとしているのであろうか。まず一人の男があらわれる。ついで一人の少女があらわれ、甘い声で喋っている。この二人は、しかし、すでに私の眼によって見られている。「私」から少女は二人称でよばれている。三人の関係はこれ以上はわからない⸻